人間とは何か? ブッダは五蘊(ごうん)という5つの要素で説きました。

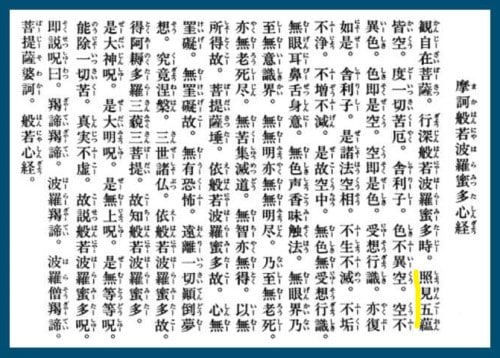

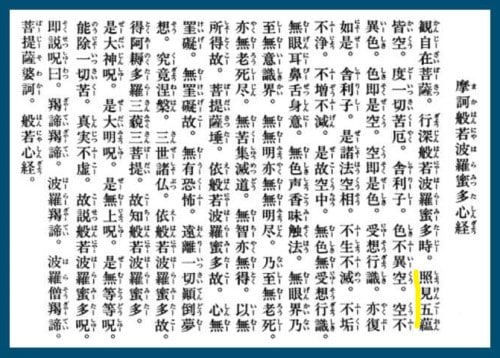

日本の仏教は下記の画像の『般若心経』を唱えることが多いですが、般若心経にも五蘊が出てきます。

般若心経は上座部仏教にはなく大乗仏教で記されたものですが、いずれにしても仏教は人間存在を5つの構成要素の色・受・想・行・識の五蘊で分析的に把握するのが特色です。

そして、仏教は五蘊に限っての人間、生についてのものと言えます。

五蘊「色受想行識」の意味

「色」は自分の体にも体外にもあり、残り4つ「受想行識」は自分の内部にあり精神に該当します。

色

人間の要素でいうと身体、そして人間が認知する人間外の物質も指します。

受

感受で「感ずる」。色に接触することを縁として、楽(快)、苦(不快)、不苦不楽(快でも不快でもない)の三受を感ずるや、色と眼・耳・鼻・舌・身・意との接触から生ずる六受身を感ずるなどとも言うことがあります。

想

色等の知覚や経験を因とし縁 として心に生ずる色等の表象ということですが、わかりやすくいうと意識しなくとも思い浮かぶ識別です。

行

意図と訳されることがありますが、身、口、意(心)を駆り立てる原動力の心の中に浮かぶ「何かをしたい」という気持ちです。

識

想と違いがわかりにくいですが、識は知覚と判断を含む認識です。眼・耳・鼻・舌・身・意の知覚 ・認識であると言ったりします。例えば眼識は視覚、耳識は聴覚、身識は触覚を含む身体感覚であり、意識は感官ではなく意(心)による知覚・認識です。

五蘊の順序

五蘊の順序は「色受想行識」とは限らず、部派仏教の部派によって「色識受想行」や「色受識想行」等とされていることもあります。

五蘊を知っておく価値

人間は五蘊、5つの要素を組み立てれば人間と定義して呼べますが、要素に分けてしまうと人間としての実体を求めることはできなくなります。

つまり実体が無いということで諸法非我・無我であることを示し、人間存在は非我・無我であるとの理解につながります。

諸法非我・無我は、この後のページで詳しく学べますが、前のページで学んだ縁起から導き出される道理で、すなわち五蘊は縁起によるもので諸行無常や一切行苦・皆苦であるということになります。

般若心経の冒頭「観自在菩薩、行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄」は、観音様が深く修行をし究められて、五蘊はみな空だとはっきりと見られて、全ての苦役の束縛から解き離れた覚りに到達されたということになります。

「空」とは、三相の一切の形成されるもの、一切の事物は、無常性、無我性、苦性であるということでもあります。

構成要素に分ける視点によって、自分の身体、精神について分析的な思考の訓練となり、真実、縁起を理解・把握する習性をつくることにつながります。分けて客観的にあるがままに見ることで主観に振り回されたり溺れること、渇愛や執着することを防ぐ知識となります。

そして、このプログラムの本来のマインドフルネス瞑想の取組みは、構成要素に分けた視点、分けて客観的にあるがままに見ることができる力・習性を開発し、日常においてそれが自ずとできるようにします。

五蘊を越えるもの

さて、仏教は上記のように人間を五蘊の要素でとらえて、苦からの解放、福楽を目指しましたが、五蘊を越えるものについては関連して次があります。

まず、仏教以前からあるインドのヴェーダの宗教での概念を説明します。これを知っているとその後に説明する大乗仏教の概念がわかりやすくなると思います。

アートマン

アートマンは、インドのヴェーダの宗教で使われる用語で、インド哲学の様々な学派における中心的な概念で、人間の意識の最も深い内にある個の根源を意味し「真我」と訳されます。

生命現象はアートマンを基礎としてアートマンによって統一されているとされたり、アートマンは創造主と全く同一ともされていました。

ヴェーダの書物のウパニシャッドでは、アートマンが宇宙を創造したとか、アートマンは個人我(小我)であり宇宙の中心原理(大我)であるともされています。

そして、ブラフマン(宇宙原理=梵)とアートマン(我)が一体になることを求めたり、ブラフマンとアートマンが同一である(梵我一如)とされたり、真の実在はアートマンだけで他は幻(マーヤー)であるとされました。

アートマンは不滅で、人間の体に入り心臓に宿るとされ、肉体が死を迎えてもアートマンは存続し、死後にまた新しい肉体を得るという輪廻の根拠でもありました。

仏性、如来蔵

「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」、すべての衆生が仏性を持つと聞いたことがあるかもしれませんが、これは仏教全体の見解ではなく大乗仏教のものです。

前ページの「仏教の歴史」の説明にあるように、ブッダの亡くなった後、教団は分裂して部派仏教時代となりました。それ以前の仏教ではブッダ(目覚めた人)は釈迦のブッダだけでなくて、最高位の覚りまで到達した阿羅漢はブッダと呼ばれていました。

それが部派仏教となり、上座部仏教では阿羅漢とブッダは別とされ、ブッダは特別に偉大で凡夫が煩悩を断ってなることは無理、成仏、ブッダを目指すのは不遜であって、出家して戒律を守り修行して阿羅漢となることが目標とされました。

これに対して、大乗仏教は誰もが救われることを主眼にし出家者だけでなく出家しない在家者でも救われるとして、紀元2~3世紀頃、衆生が誰もが仏・如来になれる可能性の本性があるという「如来蔵思想」が生まれました。

すべての衆生は如来を胎児として蔵(やど)しているという思想です。

この如来蔵が「仏性」で『大般涅槃経』では一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)、一切の衆生に仏性が等しく存在することが説かれました。

なお「一切衆生悉有仏性」を、禅の日本の曹洞宗の開祖の道元禅師は、一切の衆生に仏性があるというだけでなく、存在全てにあり、その存在全ては仏性の中にあるという解釈をしていました。

阿頼耶識(あらやしき)

阿頼耶識は、前ページの「仏教の歴史」で説明してある4世紀頃に現れた大乗仏教の瑜伽行唯識学の独自の概念です。

眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識・末那識・阿頼耶識の8つの識の最深層にあるとされ、人間個人の存在の根本にある、通常は意識されることのない識を言います。

前のページの講義で業を学びましたが、阿頼耶識には身口意の業によることが「業力(ごうりき)」として収まっていて、収まっているのを業種子(ごうしゅじ)、それが全てを生ずる種子であり、それを蔵していることから種子識や蔵識とも言われます。

人の阿頼耶識は蔵している種子から対象世界の諸現象を生じ(現行という)、生じた諸現象はその人の阿頼耶識に印象(熏習という)を与えて種子を形成して持続(相続と言います)するとされます。

阿頼耶識は肉体が生まれるずっと前から肉体が滅びても滅びることなく続いていく。業力によって次の世界を生み出し、そうして人間は生まれ変わり死に変わりの輪廻をするとされています。